先日、リアルな恐竜のショーを見に行ったところ、目をキラキラさせながら、言葉も出ないほど釘付けになっていました。

グッズの入った袋を、大事そうに持ってたたずむ姿は、本当に輝いてみえました。

「うちの子、ずーっと同じものばかり…」そんな風に思ったことはありませんか?

実は、その“こだわり”、こどもの発達の中でとても大切なプロセスなんです。

助産師として、そして子育て中の母として、2歳、3歳頃の子ども達の“推し活”を発達の視点から紐解いてみたいと思います。

子どもたちの世界観

子どもたちは、好きなものが見つかると一直線。

一度ハマると、とことん世界を掘り下げで、突き進んでいきますよね。

私の娘ちゃんは、3歳頃おままごとにハマっていました。娘ちゃんの中でおままごとの台本ができていて、母のセリフも決めて、演技をしていく。日々、何度も何度も同じことを繰り返していました。

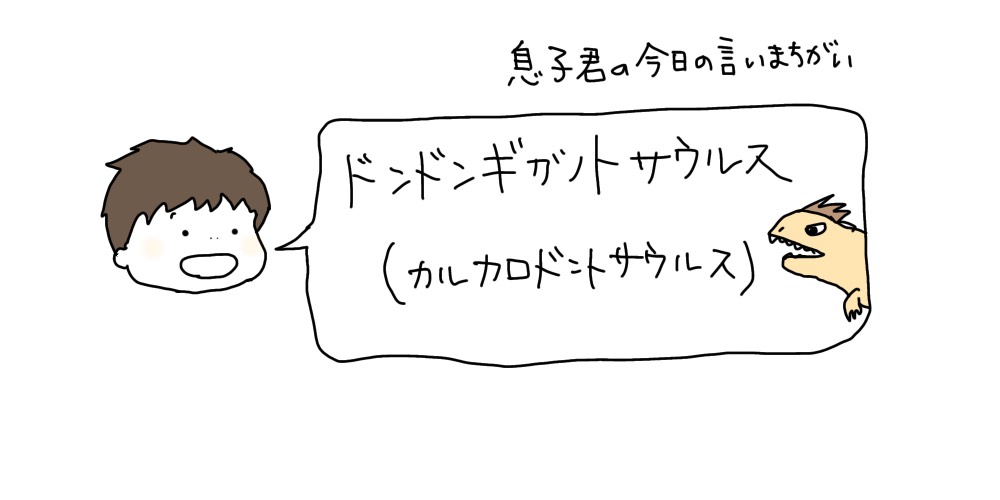

息子君は、現在3歳にしてすでに、恐竜推し歴3年目に突入。

0歳のころから何となく動物が好きで、1歳になったころには動物の中でも強い動物が好き。気づけば、彼の生活の中心は「恐竜」になっていました。

最近では自らミドルネームにティラノサウルスをつけて自己紹介しています。

「ティラノサウルスのTシャツじゃないと嫌。」「ティラノサウルスと一緒じゃないと寝ない。」と、毎日のように同じ洋服を着ている気がします。

私は「小さいうちは色々なものに興味を持って、色々な世界に触れてほしいのに…」と思う時期もあったんです。それを振り切って拒否し、自分の「好き」を貫く娘ちゃん、息子君に私が折れて今に至っています。

自我の芽生えと「自己表現」のはじまり

3歳頃になると、心と体がぐんと成長していきます。自分でできることも増えてきて、「自分」という存在を強く意識し始めます。

赤ちゃんの頃はママとパパと自分の境界が曖昧。それが少しずつ「こうしたい」「これは嫌だ」「これは自分のもの」と自分と他者を区別できるようになっていきます。

そうして、言葉の発達とともに色んなことを表現できるようになってきて、

「恐竜がいい!」

「公園行きたい!」

「野菜食べない!」

といった自己主張がはっきりしてきます。

自我が芽生えていき、自分らしさの基礎ができていくのかなと思います。

イヤイヤ期から、第一次反抗期へ

ただ、親としては危なくて止めたい気持ちと、子ども本人のやりたい気持ちのぶつかりがおきます。これが第一次反抗期に入っていくきっかけになるのかと思います。

今朝も、こだわりとはすこし違いますが、寝起き直後に「アイスを食べたい」と言い始めた息子君と「朝はアイスだめだよ。朝ごはん食べよう?」と話す私。

息子君の顔からは

「ぼくはチョコアイス食べたいけど、ママも大好きで、だめってされるのつらい。今は我慢しないとだめなのかな、チョコアイス食べたいな…。どうしたらいいんだー!」と葛藤している表情でした。

こんな、子ども自身と大人とのこの刺激や反発が、徐々に子どもが自分をコントロールする力を作っていってくれているのかなと思います。

大人が「受け止めてあげる」

この時期の自己主張は「これがいいんだね」「これが好きなんだね」と受け止めてあげるとが大切なのかなと思います。

そうすると、こどもは「自分の気持ちを表現してもいいんだ」「私をわかってくれる」と安心した顔で、また自らで、自分の世界を広げていくように感じています。

ただ、毎日のすべてに受け止めて、付き合ってあげるのはもちろん、難しく、ごめんねと思いながら大人の都合で済ませてしまうことも少なくありません。こだわりを見守って、付き合って、受け止める時間は、なかなかの修行だなと感じるときもあります。

一緒に推し活を楽しもう

小学生になった娘ちゃんは、ゲームにはまっており、熱心に解説してくれます。一緒にゲームをしたり、まるで実況動画を見ているような気分でそばで観戦。私は絵を書くのが好きなので、ゲームキャラクターのお絵描きを一緒にしたり。

息子君は、恐竜博物館の近くへ家族旅行をしたりしています。

「一緒に楽しむ」スタンスで私ものめりこんで楽しんじゃおう!と思って過ごしています。

共感できると、私も楽しくて、娘ちゃんも息子君も目をキラキラさせてくれるのがわかりました。

まとめ

今回は、子どもの心の成長の現れでもある“推し活”。

奥深さを考えてみましたが、好きなものを全力で愛せるって、すごく幸せなことですね。

今日も息子の推し活は続いています。

リュックの中には、小さなティラノサウルス。

小さな小さな研究者の、大きな世界が日々広がっていきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事の参考文献:

森岡周.発達を学ぶ 人間発達学レクチャー.共同医書出版社.2023,154p.

※本記事は上記参考文献を参考に、筆者の子育て経験や助産師としての視点、一般的な成長発達の知見に基づいて記載しています。

お子さんの発達に不安がある場合は、医療機関・専門機関へのご相談をおすすめします。

コメント